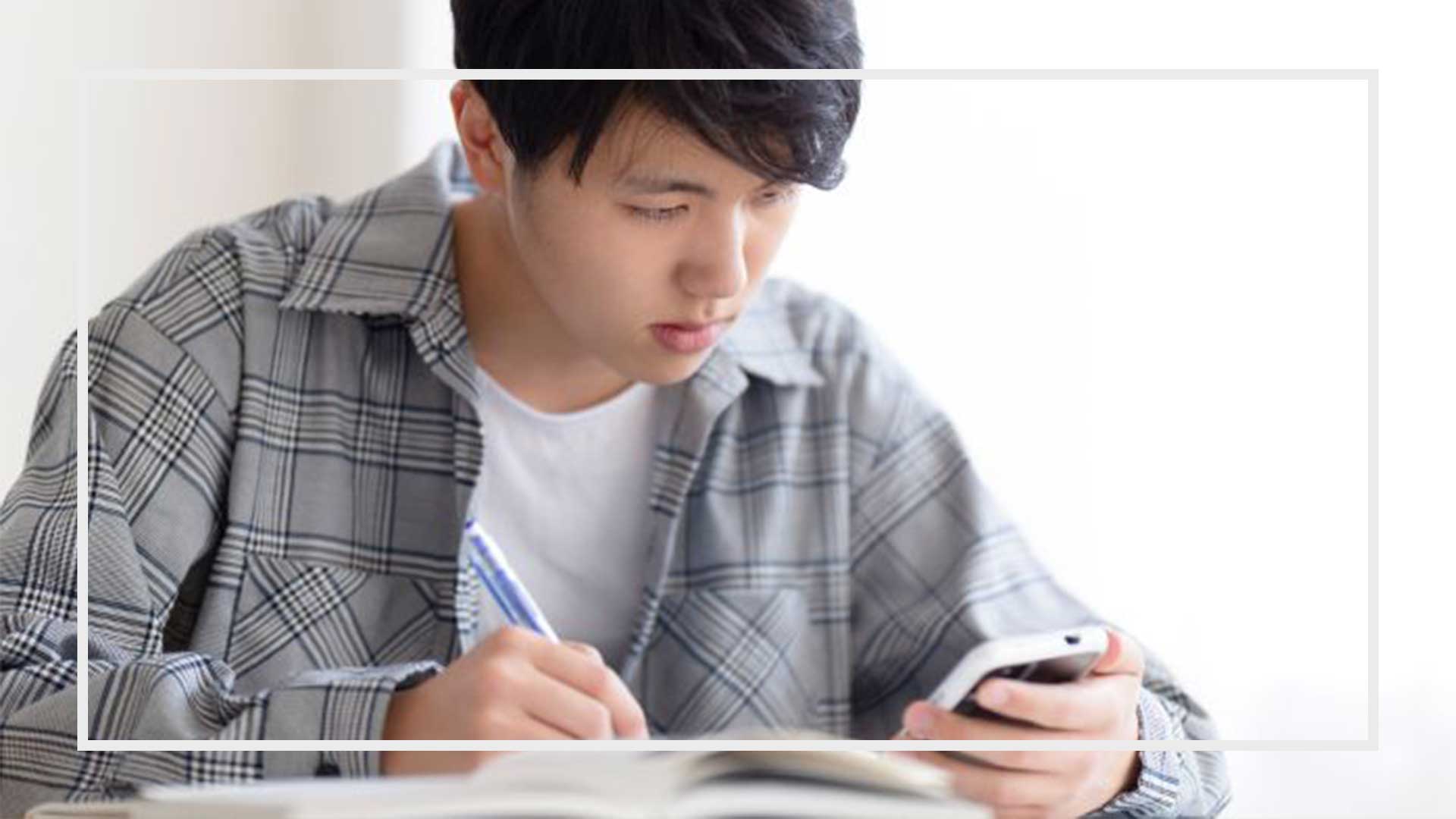

中学生のお子さまにスマホを持たせることに、不安を感じていらっしゃる保護者さまも多いのではないでしょうか?

確かに、「スマホに夢中になると、勉強に悪影響を及ぼしそう」「子どもがSNSトラブルに巻き込まれないか心配」といった声もあります。しかし、家族・友達への連絡や、勉強・受験に関する情報集めなど、今の時代、スマホは中学生にとっても欠かせないアイテムの一つです。

スマホを「悪影響を及ぼすもの」と決めつけて禁止するのではなく、メリット・デメリットを知ったうえで、上手く付き合う方法を見つけていくことが大切です。

本記事では、中学生のお子さまがスマホを持つメリット・デメリット、具体的なルールの決め方を詳しくご紹介します。勉強への効果的な活用方法もお伝えしますので、お子さまと一緒にスマホと上手く付き合う方法を見つけていきたい方は、ぜひチェックしてみてください。

目次

知っておこう!中学生がスマホを持つメリット・デメリット

はじめに、中学生のお子さまがスマホを持つメリット・デメリットを見ていきましょう。

| メリット |

|

| デメリット |

|

それぞれ、詳しくお伝えしていきます。

スマホを持つメリット

中学生のお子さまがスマホを持つメリットとして、主に次の4つがあげられます。

- 連絡手段として使える

- 情報収集力が身につく

- 学校からの配布物やデータを共有・整理できる

- 使い方次第で勉強にも活用できる

まず、スマホは塾や習いごと、友だちと遊びに出かけているときなど、保護者さまと離れているときでもすぐに連絡が取れるというメリットがあります。お子さまが何か困ったときの相談はもちろん、災害や事故が起きた際の安全確認にも使えます。また、家族との連絡手段だけでなく、友だちとコミュニケーションが取れるのも便利です。

次に、スマホを持っていると、分からないことがあってもすぐに調べられるというメリットがあります。誰かに聞くのではなく、まずはお子さま自身で調べようとする習慣が身につくため、情報収集力を育むことができます。そのなかで、正しい情報を見極める力も養われ、お子さまのネットリテラシーの向上にもつながります。

また、学校関連の情報の管理に便利という点も、スマホを持つメリットの一つです。スマホがあれば、学校から配布されたプリント類のデータを写真で保存したり、お子さまの部活や行事の予定をクラウド上で共有できたりします。そうすることで、お子さまにとっても、保護者さまにとっても、重要な情報を見やすく整理できるため、予定を把握しやすくなります。

最後に、スマホは使い方次第で勉強にも活用できるというメリットもあります。具体的な活用方法については、 スマホは使い方次第で「勉強」にも活用できる!で詳しくお伝えしていますので、ぜひチェックしてみてください。

スマホを持つデメリット・注意点

中学生のお子さまがスマホを持つことには、さまざまなメリットがある反面、デメリットや注意点もあります。ここでは、以下の3つの内容を見ていきましょう。

- スマホ依存症によって生活習慣が乱れる恐れがある

- SNSトラブルにつながる可能性がある

- 読解力の低下につながる可能性がある

まず、SNSやゲームなどでスマホに夢中になりすぎると、勉強に集中できなくなったり、スマホがないと不安な気持ちになったりするなど、日常生活に支障が出てしまう可能性があります。目の疲れや睡眠不足など、健康面に影響を及ぼす可能性もあるため、長時間の使用には注意しましょう。

次に、SNSに関連するトラブルにも注意が必要です。SNSでは、写真・動画の投稿や、友だちはもちろん、知らない人とのやり取りが簡単にできてしまいます。お子さまがうっかり個人情報を投稿して拡散されたり、コミュニケーションの行き違いによって友だちとの間に喧嘩やいじめが起きたりする恐れもあります。

最悪の場合は犯罪に巻き込まれる可能性もあるので、本名や住んでいる場所といった個人が特定される情報は発信しない、撮影画像の位置情報はオフにする、SNS上で知り合った人と会わない……など、SNSの使い方には注意する必要があります。

また、スマホの使いすぎは、読解力へ影響を与える可能性もあります。現代では、SNSや連絡ツール上で、短い文章でのやりとりが増えている傾向にあります。その結果、長い文章を読む機会が減ってしまうため、お子さまの読解力や語彙力の低下につながる可能性があることが、文部科学省の国立教育政策所の調査からも明らかになっています(※1)。

ここまでお伝えしてきたように、スマホにはメリットとデメリットの両方があります。使いすぎを防ぐためにも、保護者さまとお子さまとでルールをしっかり決めて、上手く付き合っていくことが大切です。

次からは、中学生のスマホルールの決め方について、具体例と一緒に見ていきましょう。

中学生のスマホルールはどうやって決めたらいい?【具体例あり】

ここからは、具体例も交えながら、スマホルールの決め方について詳しくお伝えしていきます。

ご家庭でのスマホルールは、お子さまと話し合いながら決めていくことが大切です。「使用時間」「使用場所」「SNSの使い方」の大きく3つの項目に分けて、ルールを決めていきましょう。

まずは、「1日〇時間まで」「朝ごはんのあとの〇分」といった、使用時間に関するルールを設定していきます。

<使用時間に関するルールの具体例>

|

「〇時以降は返信できない」といったルールを、お子さまから友だちへ事前に伝えておくと、連絡が返せなくて迷惑をかけてしまうかも……というお子さまの不安も解消できます。

使用時間のルールを守るためには、タイマー機能がついたアプリを使って管理するのもおすすめです。「スマホを触らない時間にキャラクターが育っていく」といった育成ゲームアプリを活用すれば、お子さまも楽しみながらルールを守れます。

また、次のような「使用場所」に関するルールも決めておきましょう。

<使用場所に関するルールの具体例>

|

使用場所のルールを決めておくことで、お子さまがスマホを使う様子を、保護者さまが近くで見守れたり、使用時間を管理しやすくなったりするといったメリットがあります。

さらに、SNSの使い方に関するルールの設定も必要です。

<SNSの使い方に関するルールの具体例>

|

お子さまが安全にスマホを使用できるように、保護者さまもSNSとの向き合い方を一緒に学びながら、ルールを決めていきましょう。

もしも子どもがスマホルールを守らなかった場合は?

お子さまがルールを守れなかったときに、スマホを取り上げるという対応を考える保護者さまも多いです。

しかし現代では、家族・友だちとの連絡や情報収集の手段として、スマホは日常生活から切り離せないアイテムのため、完全に取り上げることはあまり現実的ではありません。

大切なのは、「なぜルールを守れなかったのか」をお子さまと一緒に考えていくことです。お子さまがスマホを使いすぎてしまう背景には、勉強や友人関係のストレスなど、さまざまな原因が関係している可能性があります。

そのため、まずはお子さまの気持ちに寄り添いながら、定期的に話し合う機会を作りましょう。しっかり話を聞いたうえで、ルールを守れなかったときのペナルティや、今後どうすれば守れるのかを親子で話し合うことが大切です。

また、学年が上がるにつれてお子さまの生活リズムも変わっていくため、定期的に意見を聞きながら、ルールを見直すことも効果的です。例えば、「部活や塾で帰る時間が遅くなったから、使用時間を調整してほしい」「勉強や情報収集のために、自分の部屋でも使いたい」などの意見が出てきたら、ルールの変更を検討してみましょう。

スマホルールを守れないときこそ、お子さまの話を聞くことを大切にし、より良い使い方を一緒に考えていくことがポイントです。

スマホは使い方次第で「勉強」にも活用できる!

スマホは、使い方次第でお子さまの勉強にも活用できます。分からないことが出てきたら、インターネットやアプリで簡単に調べられるので、難しい単語の意味や歴史上の出来事、数学の解き方などの情報をすぐに得られます。文字だけでは分かりづらいことも、写真や動画を観ることでイメージを掴みやすくなり、記憶にも残りやすくなります。

また、ここ最近では、「学習の進み具合を管理できるアプリ」や「面接の練習ができるアプリ」「分からない問題を解説してくれる動画」なども増えています。

とくに、動画配信サイトには、さまざまな教科の解説動画があります。テンポの良い説明や分かりやすい図解などで難しい内容も理解しやすく、教科書や学校の授業だけでは理解できない部分を振り返ることで、知識の定着にもつながります。情報を調べるだけでなく、お子さまの勉強をより効率的に進めるために活用できるのも、スマホの強みです。

さらに、勉強中のBGMとして音楽を流すことで、集中力のアップにもつながります。

おすすめの勉強用BGMはこちら

ゲームアプリにロックをかけたり、タイマーアプリで「〇分勉強したら〇分休憩」といった時間の管理をしたりすることも、お子さまの集中力アップに効果的です。このようなアプリや機能を活用しながら、ぜひお子さまの学習にスマホを役立ててみてください。

ただし、スマホが近くにあると気になって、どうしてもお子さまが勉強に集中できない場合は、スマホを別の部屋に置いて勉強することをおすすめします。塾の自習スペースや学校の図書館など、スマホを使いづらい環境で勉強する方法も検討してみましょう。

スマホを持つメリット・デメリットを理解して、上手く向き合うことが大切

スマホは、時間や場所、使い方を決めて正しく使えば、お子さまの勉強にも役立つアイテムです。

とくに最近では、学習の進み具合を管理できるアプリや、問題を解説してくれる動画なども登場しているため、より効率的に学習を進めることにも役立ちます。なかでも、勉強の解説動画は、テンポの良い説明や分かりやすい図解などで、学習の理解と定着をぐっと深められます。

お子さまの意見を定期的に聞きながら、上手くスマホと向き合っていくためのルールを一緒に作っていきましょう。

スマホを活用した学習として、東京個別・関西個別では「理社サポート講座」を提供しています。解説動画の視聴と問題演習を繰り返し行うことで、理科・社会の知識の定着とさらなる成績アップを目指せる講座です。

「5教科をバランスよく対策していきたい」「忙しくて理科や社会の勉強まで手が回らない……」「スマホを活用した学習をもっと効率的に行いたい」という方は、ぜひ以下より詳細をチェックしてみてください。

(※1)参照:『OECD 生徒の学習到達度調査 2015 年調査国際結果の要約』(文部科学省 国立教育政策研究所)

http://www.nier.go.jp/kokusai/pisa/pdf/2015/03_result.pdf

オーダーメイドの学習プランで効率的に成績アップ!

東京個別・関西個別は、35年以上の実績とノウハウを活かし、お子さまの学習レベルや志望校に合わせた「オーダーメイド」の学習プランをご提案しています。要点を絞った対策ができるので、志望校合格を最短距離で目指せます。家庭学習の習慣もサポートしているので、効率的な勉強法でお子さまの成績アップを叶えていきたい方は、ぜひ一度ご相談ください。