お子さまが大学進学を目指すにあたり、気になるのが「学費」の問題です。大学生活にかかる費用は、「国公立大学か私立大学か」「文系か理系か」「自宅通学か下宿か」など、進路によって大きく異なります。そのため、事前にそれぞれの費用の目安を知り、計画的に準備することが重要です。

そこで今回は、大学にかかる具体的な費用やその準備方法について、くわしく解説します。お子さまの進学をしっかりサポートするために、ぜひ参考にしてください。

目次

大学の学費にはどんな費用があるの?

大学の学費は、授業料だけでなく、入学金や施設設備費、実験実習費など、さまざまな費用がかかります。

また、大学の種類(国公立・私立)や学部によっても大きく異なるのが特徴です。学費以外に、通学費や生活費も必要になるため、大学の学費を準備する際は、「総額でいくらかかるか」を考えることが大切です。

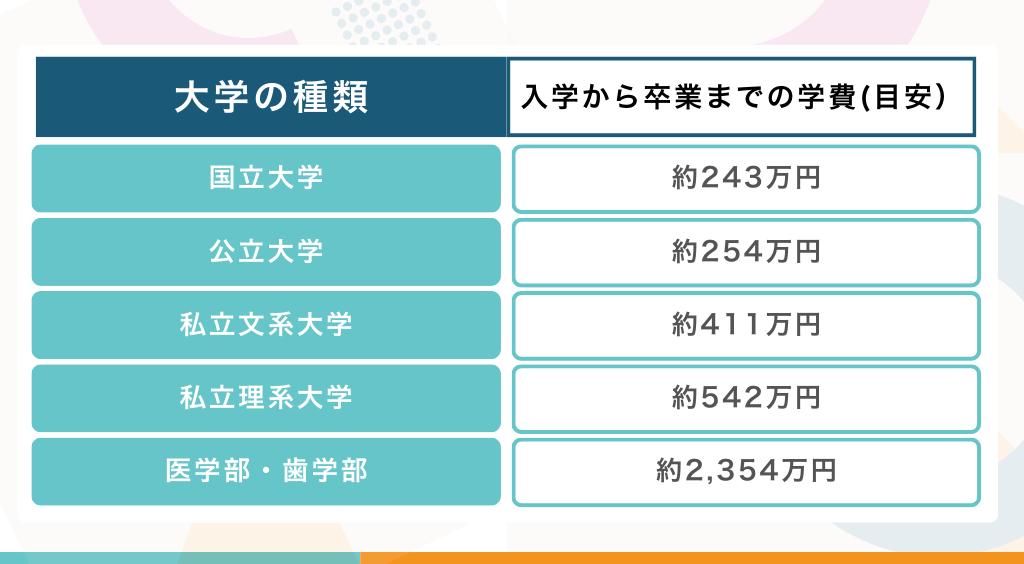

大学入学から卒業までにかかる学費の目安は?

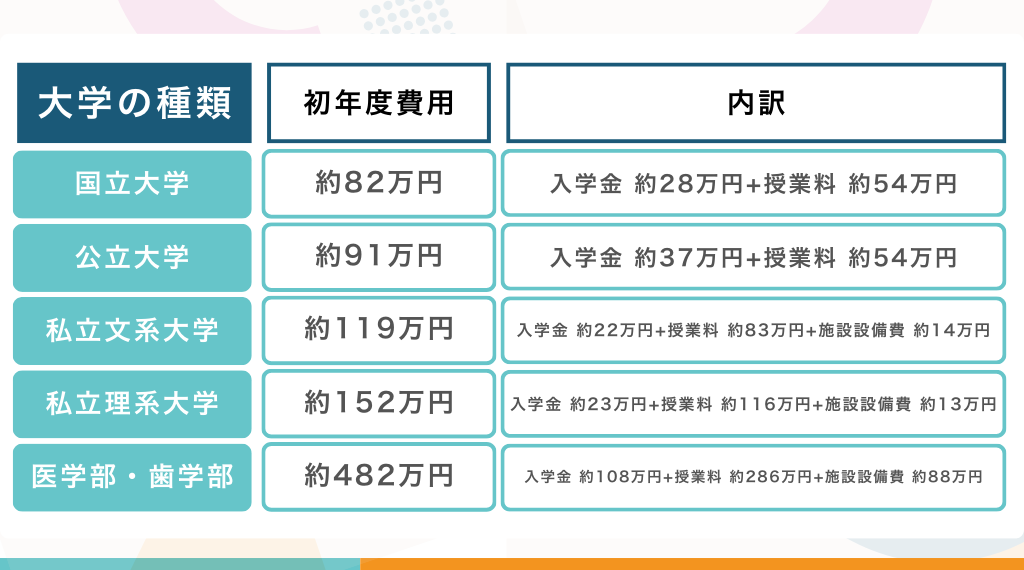

まず、大学の種類別に、入学から卒業までにかかる学費の目安を見てみましょう。

※文部科学省「国公私立大学の授業料等の推移」と「令和5年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金等 平均額(定員1人当たり)の調査結果について」をもとに東京個別指導学院が作成

※入学から卒業までの合計費用は、授業料と施設設備費を4年間または6年間に換算し、入学金を足した金額

※公立大学の入学金は、地域外からの入学者の平均を用いて計算

大学の学費は、在学期間に段階的に支払うため、入学時に上記の金額が必要というわけではないので、ご安心ください。

国公立大学と私立大学の学費を比べると、やはり国公立大学のほうが、費用を抑えられています。国立大学の授業料は、国が定める「標準額」の120%の範囲内において各大学が設定しており、学部間の差異はありません(一部例外あり)。また、一部を除き、施設設備費もかかりません。

公立大学も、授業料は国が定める「標準額」に沿った大学が多いですが、入学金については、公立大学が設置されている都道府県や市内出身者の方が割安になるように設定されているケースがほとんどです。

大学入学から卒業までの年度別の学費をチェック!

次に、年度別に必要な大学の費用の内訳を確認しましょう。大学の学費は毎年一定額がかかりますが、初年度は「入学金」が加わるため注意が必要です。

大学の初年度にかかる学費(初年度納付金)

大学の種類別の初年度にかかる学費は以下の通りです。

※文部科学省「国公私立大学の授業料等の推移 」と「令和5年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金等 平均額(定員1人当たり)の調査結果について 」をもとに東京個別指導学院が作成

※令和5年度の入学金、授業料、施設設備費の各金額を千の位で四捨五入した金額を使用

初年度納付金の種類には、「入学金」「授業料」「施設設備費」などがあります。国公立大学では、原則として「施設設備費」はありません。特に入学金は一括払いが求められることが多いため、費用を計画的に準備する必要があります。

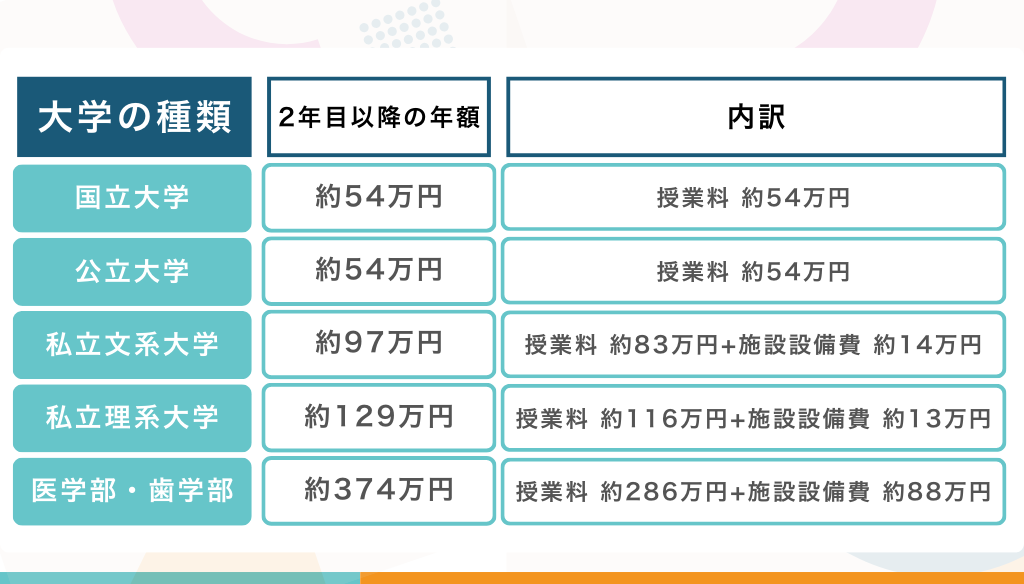

2年目以降の学費は?

2年目以降は入学金がなくなり、ほとんどの大学の場合、「授業料」と私立大学のみの費用「施設設備費」が、毎年かかります。2年目以降の学費は以下の通りです。

※文部科学省「国公私立大学の授業料等の推移 」と「令和5年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金等 平均額(定員1人当たり)の調査結果について 」をもとに東京個別指導学院が作成

※令和5年度の授業料、施設設備費の各金額を千の位で四捨五入した金額を使用

国公立大学と私立理系大学の2年目以降の学費を比べると、その差は年間約76万円(※正式な金額の差を計算)。医学部・歯学部と比べると約320万円です。

近年、大学の授業料は値上げ傾向にあり、学年ごとに授業料が変動する大学もあります。また、入学金・授業料・施設設備費以外にも、実験・実習費やその他の費用の徴収の有無、金額は国公立大学を含めて差があります。希望する大学の費用はホームページなどでチェックしておくと安心でしょう。

学費の支払い時期はいつ?支払い方法は?

初年度の学費(入学金と1年間の授業料・施設設備費等)は、入学手続きの際に一括で支払うことが多いです。

しかし、全額を一括で支払うことが難しい場合もあるでしょう。入学金と前期の授業料・施設設備費を入学手続き時に支払い、後期分は後で支払う「分納」を認めている大学もあります。困ったときは、進学する大学に相談してみましょう。

2年目以降は、4~5月ごろに前期の、9~10月ごろに後期の授業料・施設設備費を支払うのが一般的です。進学する大学によって異なるため、支払い忘れのないように注意しましょう。

学費の支払い方法は、以下の方法があります。

・銀行振込

・口座振替(指定の銀行口座から引き落し)

・クレジットカード決済 など

支払い方法も大学によって異なりますが、インターネットバンキングでの振り込みやクレジットカード決済などができる大学もあるため、調べておきましょう。口座振替の場合は、引き落とし時期になったら、指定した口座に引き落し金額がきちんと入っているか、忘れずに確認することが大切です。

やむを得ない事情により学費の支払いが難しいときは、延納や分割払いができる場合があります。困ったときは、大学に問い合わせてみましょう。

通学費・生活費・教材費……学費以外にかかる費用について

大学進学には、学費以外にもさまざまな費用がかかります。

※各平均金額は、日本学生支援機構の「令和4年度学生生活調査結果 」を参照しています。

通学費

通学費は、家から大学までの定期代などを指します。国公立・私立問わず大学学部生全体の通学費の1年間の平均金額は約6.8万円です。

生活費

生活費は家賃、食費、光熱費、娯楽費などを指します。国公立・私立問わず大学学部生全体の年間生活費の平均金額は自宅通学で約42万円、下宿をすると約107万円です。

自宅通学と下宿とでは、下宿の生活費のほうが、年間約65万円高くなっています。下宿を始める際は、賃貸アパートを借りる際の敷金・礼金・家賃や、家具・家電・日用雑貨などの生活用品、引っ越し費用などがかかるため、まとまった費用が必要になることを覚えておいてくださいね。

自宅通学の場合は家賃などの費用はかかりませんが、遠方から通学する場合、定期代が目安よりも高額になるケースもあるでしょう。

教材費

見落としがちなのが、教科書代やパソコン・タブレットなどの学習機材といった費用です。入学時や学年が上がる際にかかる場合が多いでしょう。学習機材費は、文系よりも理系のほうが高額になりがちです。

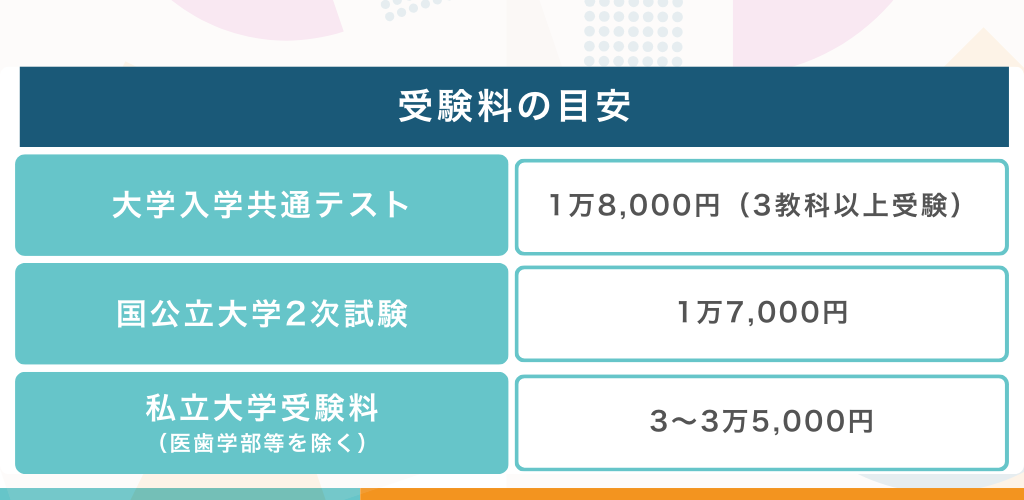

受験料

大学入学前の話になりますが、「受験料」も忘れてはいけない費用の一つです。大学入試にかかる費用の目安を見てみましょう。

※「独立行政法人 大学入試センター」「公益財団法人 生命保険文化センター」各サイトをもとに東京個別指導学院が作成

たとえば、大学入学共通テストと国公立大学の前期2次試験、私立大学を2校受験すると、総額は約7万円になります。私立大学の場合は、複数回出願すると、受験料が割引になる制度を設けている場合もありますので、入試要項などで確認しておきましょう。

受験会場までの交通費や遠方の大学の場合は宿泊費などがあるため、この金額以上に費用がかかる可能性があります。大学受験は複数校出願することが多いため、受験費用は高校3年生までに準備しておくのがおすすめです。

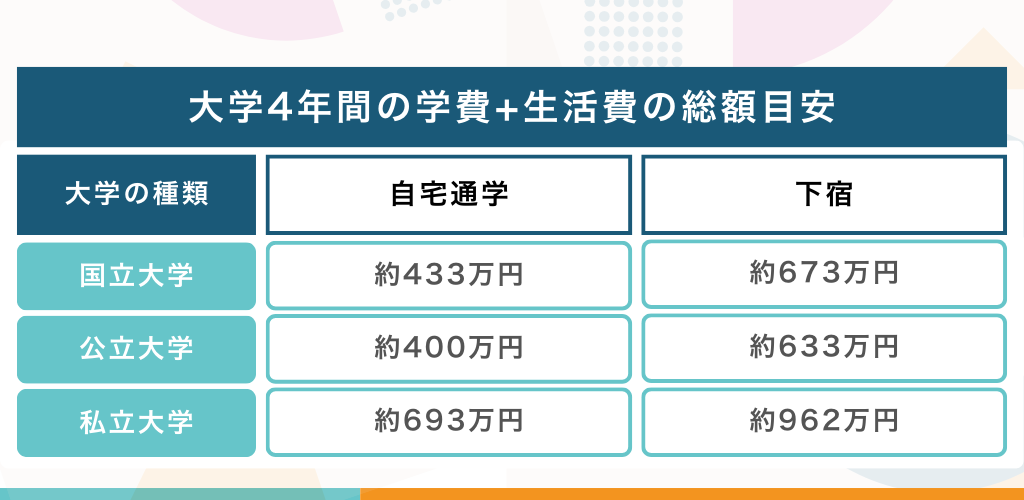

大学進学で必要な費用の総額とタイミング

大学進学で必要な「学費+生活費」の総額を在学期間の4年間でシミュレーションすると、以下のようになります

※日本学生支援機構の「令和4年度学生生活調査結果」の「居住形態別の学生生活費」に記載されている年間学生生活費の金額を4年間に換算したものを用い、東京個別指導学院が作成

※ここでいう学費とは、授業料・その他の学校納付金・修学費・課外活動費・通学費を指す

費用のピークは、入学金や教材費、下宿の初期費用などがかかる「入学時」です。大学入学前に初年度で必要な費用は、きちんと貯めておく必要があるでしょう。

大学の種類や学部、自宅通学か下宿かなど、進学先の大学によって必要な費用総額はさまざまです。お子さまがどの大学に進みたいか、そして保護者の方がどこまで応援できるのか、きちんとご家族で話し合っておくことがおすすめです。

大学費用準備に役立つ支援や奨学金

大学でかかる費用を見て、不安になった方もいるかもしれません。そこで、費用の準備に役立つ支援や奨学金についてご紹介します。

奨学金

奨学金とは、経済的な理由で大学への修学が困難で優秀な学生に、学資金を給付または貸与してくれる制度です。そのため、奨学金は、大学進学において、大きなサポートになるでしょう。

奨学金には、大学独自のものや民間育英団体のものなど、さまざまな種類があります。中でも一番利用者数が多いのが「独立行政法人 日本学生支援機構(JASSO)」の奨学金です。

ここでは、日本学生支援機構の奨学金についてご紹介します。

日本学生支援機構の奨学金は、大きく見て「給付型」と「貸与型」の2種類があります。さらに、貸与型奨学金は無利子タイプと有利子タイプに分かれます。

給付型奨学金:返還不要

貸与型奨学金 第一種 奨学金:返還あり・無利子

第二種奨学金:返還あり・有利子

奨学金は誰でも利用できるわけではありません。利用には審査があり、家計基準(収入の基準)と学力基準(成績の基準)を満たす必要があり、

「給付型 > 貸与型第一種 > 貸与型第二種」

の順番に基準が厳しくなっています。

奨学金の申し込み方法は、在学中の高校などを通じて申し込む「予約採用」と、大学で申し込みを行う「在学採用」の2種類です。どちらも在学中の学校によって必要な手続きや時期が異なるため、利用予定のある方は事前に調べておきましょう。

返還不要の給付型奨学金以外は、借りた奨学金を大学卒業後に返還する必要があります。奨学金の借り主は、保護者の方ではなくお子さまです。本当に奨学金を借りる必要があるのかをよく検討するとともに、奨学金を利用する際は、「お子さまが借りて返す」という点を、お子さまにしっかり説明する必要があります。

詳しくは日本学生支援機構のホームページをご確認ください。

また、一部の私立大学で取り入れられている「スカラシップ入試」もあります。合格すると入学金や授業料が免除され、経済的な不安がなくても受験可能です。東京個別・関西個別では、無料の受験相談も行っているので、今後の受験でご不安やお悩みがある方は、ぜひ活用してみてくださいね。

関連するおすすめ記事

「授業料免除、大学の早期合格も! 「スカラシップ入試」とは」

大学無償化制度(高等教育の修学支援新制度)

「高等教育の修学支援新制度」とは、学ぶ意欲がある学生が、世帯収入に応じて「授業料と入学金の減免(授業料等減免)」と「給付型奨学金」を受けられる制度です。2024年度からは、私立学校の理工農系の学生を対象とした支援を拡大しました。

「給付型奨学金」は、前述した「日本学生支援機構」の奨学金です。大学在学中の申し込みは、4月ごろと9月ごろの2回で、在学中の学校を通じて申し込みましょう。

「授業料等減免」は在学中の大学に直接申し込みをします。受付期間は学校によって異なるため、ホームページや窓口などで早めに確認するのがおすすめです。

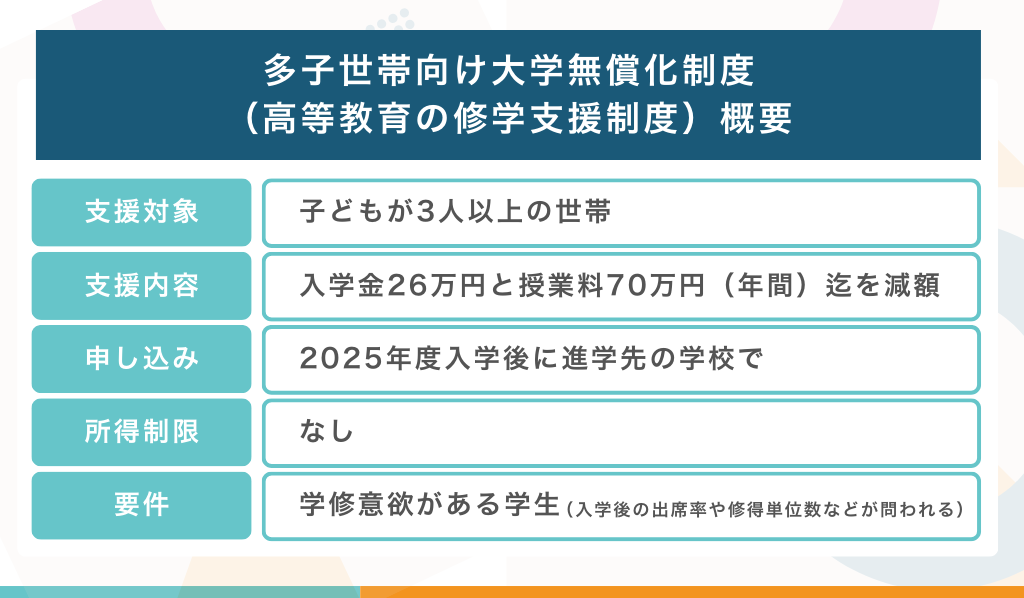

【多子世帯向け】2025年度から拡充される大学無償化制度(高等教育の修学支援制度)

2025年度から、多子世帯向けにさらなる支援制度が拡充されます。

特徴や開始時期、要件などを以下の表にまとめました。

早稲田大学政治経済学部の場合、授業料は108万1千円なので減額されるのは70万円までとなり、授業料のすべてがただになるわけではありません。

また、順天堂大学国際教養学部の入学金は30万円なので、26万円減額した後の差額の4万円を支払う必要があります。一方、早稲田大学の入学金は20万円ですが、差額の6万円が貰えるわけではありません。

多子世帯であれば、所得制限なしで授業料の減額が受けられるため、対象となる方は申し込みを忘れずに行いましょう。

支援対象の「子どもが3人以上の世帯」とは、扶養されている子どもが3人という意味です。たとえば、3人きょうだいで第1子が就職を機に扶養から外れると、扶養されている子どもは2人となり、支援対象から外れます。少し複雑なので、注意してください。

また、多子世帯向けの大学無償化制度(高等教育の修学支援制度)は、対象となる学校とならない学校があるため、文部科学省のホームページより、進学先の学校が対象となっているか確認しておきましょう。

文部科学省「支援の対象となる大学・短大・高専・専門学校一覧」

https://www.mext.go.jp/kyufu/support_tg.htm

大学独自の支援策

国だけでなく多くの大学で、成績優秀者や経済的な理由で授業料の支払いが困難な学生向けに、独自の減免制度を実施しています。

たとえば、大阪公立大学では国の「高等教育の修学支援新制度」には該当しないが、経済的な理由で授業料の支払いが困難で、累計GPA(大学の成績評価)上位1/2以上の学生に、授業料の減免が受けられる制度があります。

大学ごとに、支援内容や申し込み方法は異なるため、進学先に独自の支援制度があるか調べてみるとよいでしょう。

自治体独自の支援策

特定の大学に対し、独自の支援を行っている自治体もあります。東京都・大阪府・兵庫県の例を見てみましょう。

・東京都

東京都立大学は、2024年度より東京都民を対象に授業料全額免除となる年収制限を撤廃して、都民全員が授業料無償となりました。

・大阪府

大阪公立大学は、2026年度入学者から、大阪府民を対象に年収制限を撤廃して入学金・授業料が無償化(諸経費は対象外)されます。

・兵庫県

兵庫県の公立大学(兵庫県立大学、芸術文化観光専門職大学)は、2026年度から兵庫県民を対象に、入学金・授業料が年収制限なく無償化されます。

自治体ごとに在住期間等の条件がありますので、各大学のホームページを調べてみてください。

教育ローン

子どもが借り、子どもが返還していく「奨学金」に対して、保護者の方が借り、保護者の方が返済するものに「教育ローン」があります。

日本政策金融公庫(国の教育ローン)や民間銀行などが提供しており、学費の補填に利用可能です。借りる際は、返済期間や利率を比較して、無理のない返済計画を立てましょう。

学費準備の具体的な進め方とスケジュール

最後に、具体的な学費準備の進め方を、「国立大学に進学を希望しているケース」を例に挙げて見てみましょう。

【国立大学に進学を希望しているケース】

・下宿あり

・奨学金あり

・アルバイトあり

の条件で考えてみましょう。

下宿をしている国立大学の学費+生活費の目安は、前述した通り約672万円です。

この金額をご家庭の貯蓄と奨学金、お子さまのアルバイト費でまかなうとすると……

・ご家庭の貯蓄:288万円

・奨学金:240万円(月5万円×12か月×4年間)

・アルバイト費:144万円(3万円×12か月×4年間)

となります。

今回は、アルバイト費月3万円と奨学金月5万円としてから、ご家庭の貯蓄額を算出しました。ご家庭での貯蓄等の進み具合によって、奨学金を借りる金額やアルバイト費を変更してもよいでしょう。

お子さまの希望進学先とご家庭の状況に合わせて、「ご家庭の貯蓄等」「奨学金の有無」「アルバイト費の有無」を話し合ってみてください。

学費準備の進め方としては……

(1) 学費のための貯蓄・学資保険・積み立てNISA等を早くから進める

(2) 必要ならば高校在学中に日本学生支援機構の奨学金の申し込みを行う

の2点です。

学費のための貯蓄等は、お子さまが小さなうちからコツコツ始めておくと安心です。先ほどの例を使うと、ご家庭の貯蓄額288万円を中学1年生から大学入学までに貯めるとすると、貯蓄額は月々4万円になります。

お子さまの希望する進路によって、必要な学費は異なるため、必要であれば奨学金や支援制度を活用し、計画的に学費準備を進めていくとよいでしょう。

まとめ

「国公立大学と私立大学」「文系と理系」「自宅通学と下宿」など、お子さまが希望する進路によって、大学にかかる費用は大きく異なります。どの大学を選んでも金額が大きいため、ご家庭で話し合い計画的に準備することが大切です。大学資金の準備をコツコツ進めながら、近年拡充しつつある大学の学費への支援策にも常にアンテナを張っておきましょう。大学の学費に必要なときは、奨学金や無償化制度などを上手に活用し、お子さまの進路をしっかり応援できるといいですね。

東京個別・関西個別では、大学の最新情報を持っているため、奨学金制度のある大学やお子さまが学びたい内容、お子さまに合う校風など、希望に合った大学を一緒に探すことが可能です。

また、選んだ志望校に合格するための出願戦略や、お子さまに合わせた学習プランも作成できます。志望大学の合格を効率よく目指すなら、無料の学習相談も行っているので、一度問い合わせてみられてはいかがでしょうか。